Las prisiones de Colombia son un reflejo de los múltiples conflictos que han azotado al país durante los últimos cincuenta años. Los grupos paramilitares, guerrilleros y de narcotraficantes rivalizan por el control de las prisiones, desde las cuales pueden seguir manejando sus operaciones en el exterior. En lugar de cercar estas fuerzas, las autoridades penitenciaras se les han unido, al tiempo que los múltiples esfuerzos del gobierno por reformar el sistema han fracasado.

*Este artículo es el cuarto en una investigación de cinco partes, “El dilema de las prisiones en Latinoamérica”, que analiza cómo las políticas gubernamentales, la mala gestión, la negligencia y la corrupción han convertido a las prisiones de la región en poderosas incubadoras del crimen organizado. Descargue el informe completo o lea los demás capítulos de la investigación aquí.

Las primeras explosiones retumbaron poco después de la salida de las visitas del día en la cárcel Modelo de Bogotá, el 2 de julio de 2001. Eran los encuadres iniciales de una lucha que ardería sin control por 17 horas, en que guerrilleros marxistas repelieron un ataque de los paramilitares de derecha, mientras las autoridades observaban, incapaces de intervenir.

El ataque comenzó cuando los paramilitares volaron con explosivos las puertas que daban acceso a los patios donde estaban los guerrilleros y unos 150 reclusos se abalanzaron hacia la zona, armados hasta los dientes de rifles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. Para ese momento, la noticia del ataque ya había llegado a los 400 guerrilleros presos en el patio, quienes sacaron sus armas de alijos en paredes, pisos y baños, y esperaban atentos detrás de barricadas.

Para cuando cerca de 500 policías y guardias retomaron el control de la cárcel en la mañana siguiente, había diez muertos, otros quince heridos y los patios de la guerrilla ardían en llamas. La Modelo quedó como una ruina humeante, consumida por el conflicto civil en Colombia.

Quince años después, una nueva investigación sobre los oscuros secretos de La Modelo reveló que este no fue un episodio aislado: la guerra en Colombia había entrado al sistema penitenciario.

Un grupo de fiscales se encuentra investigando el enfrentamiento de 2001 y dos masacres más, junto con la desaparición de más de cien personas dentro de la cárcel y casos de tráfico de armas, narcotráfico y extorsión. Todo fue parte de una campaña coordinada, dice Carlos Villamil, director de a unidad especial de Justicia Transicional de la Fiscalía General, que lleva el caso.

“Que la gente cometa delitos en las cárceles no es nada nuevo, lo que sí es nuevo es que esta fue una política paramilitar para posicionar internamente la organización para tomarse el sistema penitenciario”, dijo.

Según Villamil, las órdenes vinieron desde la cúpula. Los notorios hermanos Castaño, que lideraban la coalición paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habían encargado a dos de sus comandantes en prisión en el sector de máxima seguridad que tomaran y mantuvieran control de la cárcel Modelo.

Las ambiciones de los paramilitares no se limitaban a disolver el control de la guerrilla, comenta Villamil. También controlaban el negocio de las drogas en la cárcel, dirigían redes de extorsión e incluso desempeñaban un rol clave en los negocios de las AUC por fuera de la cárcel.

“La cárcel funcionaba como una ‘oficina de cobros’ del narcotráfico”, señala. “Si la gente incumplía sus obligaciones en el negocio del narcotráfico [los paramilitares en la cárcel] serían responsables de cobrar la deuda”.

En un video muy pixelado provisto por la Fiscalía, un paramilitar desmovilizado que hacía parte de la operación describe la macabra logística de este negocio.

“Capturaban en la calle a la gente que tenían orden de matar, los llevaban a la cárcel y los desaparecían”, comenta el testigo.

“Les cortaban la garganta o los ahogaban, y luego los descuartizaban”, añade. “Después los desaparecían en canecas de residuos de comida”

La Modelo era la primera línea en la campaña paramilitar para repeler a la guerrilla y tomar control de las cárceles, pero no era el único campo de batalla. Otros centros de reclusión, como La Picota en Bogotá y presidios de las ciudades de Barranquilla, Popayán y Bucaramanga también tuvieron enfrentamientos en la cárcel y tácticas de guerra sucia como parte del intento de las AUC por tomar el control.

Los avances de los paramilitares en el sistema penitenciario reflejaban sus avances en el territorio colombiano. Al igual que dentro de las cárceles, las AUC habían creado una oscura alianza con narcotraficantes y facciones del Estado y estaban expulsando a la guerrilla de sus bastiones territoriales con masacres, desapariciones y asesinatos.

Las cárceles padecían la misma enfermedad de las zonas de conflicto. La ausencia de control estatal —en las cárceles, esto era el resultado del hacinamiento y la escasez de recursos— había creado un vacío que se había llenado con corrupción, grupos armados y crimen organizado.

Esta sincronización entre el mundo exterior y las cárceles en los albores del siglo XXI no fue ni coincidencia ni anomalía; el sistema penitenciario en Colombia ha sido por mucho tiempo un reflejo del hampa y el conflicto interno del país. Aunque las cárceles han desarrollado sus propios ecosistemas internos de control y ganancias, quién detenta ese poder y cómo lo ejerce es algo que se mantiene inextricablemente ligado a los eventos del mundo exterior.

Pese a numerosos intentos de reforma carcelaria, esta dinámica se mantiene en gran parte hasta el día de hoy, y con la guerra y el hampa en la cúspide de cambios sísmicos por el inminente acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las réplicas una vez más deberán reverberar en el sistema penitenciario.

Poder en la cárcel: De El Patrón a El Cacique

Uno de los primeros, y hasta el día de hoy el más espeluznante reflejo del hampa colombiano en su sistema penitenciario, fue un episodio que dejaría una cicatriz permanente en el pensamiento colombiano sobre las prisiones: Pablo Escobar y su sitio de reclusión personal, La Catedral.

Para 1991, Pablo Escobar llevaba más de una década posicionado como el rey de la cocaína en Colombia, haciendo alarde de su riqueza y poder y ridiculizando a un Estado impotente con su impunidad. Sin embargo, después de sumirse en una guerra contra el Estado, en un intento por evitar la extradición de los capos a Estados Unidos, Escobar pactó un acuerdo: se entregaría, pero no sería extraditado. En lugar de eso quedaría retenido en una cárcel diseñada y construida según sus especificaciones.

La Catedral era un monumento al ego y al poder desenfrenado de Escobar, y a un Estado endeble que ni siquiera podía llevar a la cárcel a su criminal más notorio. Denominado “Prisión de máxima comodidad”, La Catedral tenía salones de juego, un gimnasio, cascada y hasta cancha de fútbol. Escobar personalmente eligió a los guardias de la prisión y ellos se aseguraron de que el perímetro de la cárcel fuera poroso, para el libre movimiento de todo, desde drogas hasta celebridades invitadas a fiestas.

El encierro de lujo de Escobar duró 406 días. Se escapó de La Catedral luego de que las autoridades, obligadas a tomar medidas por los homicidios en la cárcel, intentaron trasladarlo a una cárcel donde debería convivir con más reclusos.

Escobar pasaría el resto de su vida huyendo antes de que la policía finalmente lo atrapara y lo acribillara en un techo de Medellín, el 2 de diciembre de 1993.

Aparte de los cimientos y una torre de vigilancia, en La Catedral no queda nada en pie. Sin embargo, la marca de ese episodio en el sistema carcelario colombiano se mantiene gracias a dos respuestas del gobierno a la debacle: el retorno de la extradición y la construcción de nuevos pabellones de máxima seguridad para albergar a capos y comandantes de grupos armados.

Por fuera de los muros de la cárcel, la caída de Escobar y sus socios, y más adelante las de sus principales rivales del Cartel de Cali marcaron el fin de la era de los carteles. El narcotráfico dejó de ser dominio de organizaciones criminales monolíticas que controlaban cada eslabón de la cadena de suministro, para pasar a redes de pequeños traficantes, con menos poder, pero más ágiles y menos vulnerables a la decapitación de sus grupos.

Además, las fronteras entre los mundos del narcotráfico y del conflicto civil en Colombia se derrumbaban rápidamente. Las FARC estaban en marcha, y se apoderaron hasta de una tercera parte del territorio nacional en una rápida expansión, financiada en gran medida por su participación cada vez mayor en el negocio de los estupefacientes. Los grupos contrainsurgentes paramilitares se alzaron para combatir este avance, y también formaron una relación simbiótica con el mundo del narcotráfico.

Como resultado, en los años noventa, las cárceles se llenaron de guerrilleros, paramilitares y miembros de organizaciones narcotraficantes, que concentraron esta volátil dinámica del hampa dentro de los muros de la cárcel.

Juan Camilo Hernández, ahora excombatiente desmovilizado de las AUC, entró a ese mundo cuando fue capturado y enviado a la cárcel Bellavista de Medellín, en 1997.

A su llegada, Hernández fue escoltado a una zona reservada para los paramilitares, que era poco más que un corredor donde cada preso demarcaba su minúsculo espacio y buscaba la privacidad de la que podía disponer con cortinas o tablas de madera.

En ese corredor se mantenía la disciplina paramilitar. Cada mañana se alineaban para recibir noticias de combate del exterior, o asignárseles sus tareas del día. Pero la disciplina no era lo único que los paramilitares buscaban mantener.

“El hecho de que estuviéramos encerrados no significaba que hubiéramos perdido la ideología de combatientes, y la ideología de las AUC era matar guerrilleros”, comentó.

En la cárcel, los enemigos mortales de los paramilitares nunca estaban lejos; el pabellón de Hernández, conocido como “el patio”, también tenía un corredor ocupado por guerrilleros de las FARC, sus primos menores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las milicias urbanas de la guerrilla. Pero los rivales observaban en gran medida una tregua difícil, pues el patio no pertenecía a ninguno de los dos bandos. Pertenecía al Cacique.

“Cuando usted entra a la cárcel, los guardias lo dejan en la puerta y a partir de ahí son los Caciques quienes están a cargo”, puntualizó Hernández. “El Cacique decide quién puede estar en el patio y quién no, quién vive y quién muere”.

En el sistema de cacicazgo —que persiste en muchas cárceles hoy en día— cada patio tenía un líder, una corona que reclamaba el prisionero que mejor pudiera proyectar su autoridad externa en el interior de la prisión.

En algunos patios, el guerrillero o paramilitar de más alto rango asumía ese rol. Una vez un patio estaba bajo el control de un grupo armado, las autoridades y los caciques se aseguraban de que cualquier recién llegado de sus enemigos quedara alojado en otra parte. Sin embargo, en otros patios había una mezcla de presos, en cuyo caso el Cacique sería el miembro de más alto rango del grupo con mayor riqueza y fuerza en hombres, lo que en Bellavista equivalía muchas veces a los cabecillas de las bandas y redes del crimen organizado en Medellín.

Las jerarquías del hampa exterior y las alianzas entre diferentes redes garantizaban que esto raras veces provocara conflictos, explicó Hernández.

“Si un Cacique ve que entra una persona de mayor rango, entonces negocian con su gente, [y] dice, ‘Tú mandas el patio, pero hablemos’”, puntualizó.

En el sistema, el Cacique supervisa una sofisticada organización dedicada a dos cosas: mantener el orden y ganar dinero. Tienen a su disposición a subcomandantes, guardaespaldas, trabajadores e incluso sirvientes. Si las autoridades de la cárcel quieren actuar en el patio, primero deben negociar con el Cacique.

Desde sus primeros instantes adentro, los presos saben dónde está el poder.

“Cuando usted entra por primera vez, le dan las reglas. Le dicen, ‘Mira, así son las cosas aquí’”, dijo Hernández.

Las normas que rigen el comportamiento en Bellavista son múltiples y el castigo por infringirlas es duro, desde una golpiza hasta la pena de muerte. Delitos como el robo y el homicidio no autorizado estaban prohibidos e incluso normas sociales, como no mirar las visitantes femeninas de otros reclusos se hacían cumplir estrictamente. Los Caciques también se responsabilizaban de reglas de la cárcel, como asistir al conteo matutino y asegurarse de que los presos estuvieran confinados en sus celdas en la noche.

El negocio de los Caciques, entre tanto, tocaba cada aspecto de la vida en prisión. Los presos que llegaban debían pagar por un espacio dónde dormir; las opciones variaban desde un diminuto espacio de suelo hasta celdas de lujo. Quienes no pudieran pagar debían hacerse espacio donde pudieran: en un pasillo o en un baño. Cualquier preso que tuviera un negocio, como venta de agua, lavado de ropa o puestos de comida, debía pagar por el derecho a trabajar. El contrabando, en especial drogas y alcohol, era negocio exclusivo de los Caciques. Incluso para los torneos de fútbol en el patio debía pagarse por jugar.

“Con los Caciques, quienes terminan en la cárcel venden sus drogas y salen más ricos que cuando entraron”, comentó Hernández.

Aunque los patios en las cárceles colombianas comenzaron a parecerse a las zonas de guerra del país, quienes dirigían el combate muchas veces permanecían lejos de la primera línea, y vivían en relativa paz y comodidad en el sistema penitenciario.

Los nuevos pabellones de máxima seguridad construidos como consecuencia del escándalo de La Catedral se instalaron inicialmente en cuatro cárceles. Pero en lugar de aislar a los criminales más peligrosos del país, se convirtieron en pabellones de lujo para los ricos y los poderosos.

Entre los primeros reclusos de esos pabellones estuvieron notables líderes de carteles y comandantes de grupos armados. Según un informe de El Tiempo en 2001, estos presos disfrutaban de “baños con enchapes lujosos, clósets de pared a pared, techos adornados con figuras de yeso, jacuzzis, saunas, gimnasios y cocinas y cocineros especiales”.

No solo disfrutaban un estilo de vida de relativa comodidad, sino que también eran libres para dirigir sus operaciones tanto dentro como fuera de las cárceles, con teléfonos celulares y libre flujo de visitantes.

Los cabecillas del Cartel de Cali, como los hermanos Rodríguez Orejuela, por ejemplo, fueron condenados en Estados Unidos en 2006 por tráfico de cocaína mientras se encontraban recluidos en pabellones de máxima seguridad, mientras que el principal arquitecto de la violencia en La Modelo, Miguel Arroyave, alias “El Arcángel”, daba órdenes desde la comodidad del pabellón de máxima seguridad de esa cárcel.

En 2001, las autoridades carcelarias, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) declararon el fin de este régimen de lujo. Tras consultar con expertos de Estados Unidos, anunciaron un nuevo programa de Pabellones de Alta Seguridad (PAS) en los que la seguridad sería hermética y las normas de la cárcel se harían cumplir con rigor.

José Crisanto Gómez ingresó a estos mismos pabellones de máxima seguridad siete años después, y vio pocas señales de que las palabras del INPEC se hubieran convertido en actos.

En 2008, Gómez fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad después de recibir amenazas de un recluso de las FARC por su caso. Gómez había sido acusado de secuestro luego de que las FARC dejaran a su cuidado al bebé enfermo de una de sus rehenes de más alto perfil.

Primero en La Picota y más adelante en La Modelo, Gómez, campesino pobre de una zona rural aislada, vivió al lado de comandantes de la guerrilla y paramilitares, importantes narcotraficantes y políticos corruptos y jefes militares hasta que su liberación en 2012, cuando se le levantaron los cargos.

El mundo de los pabellones de máxima seguridad que halló Gómez estaba muy lejos del salvajismo de los patios dirigidos por los caciques.

“No es un secreto que las cárceles están muy estratificadas”, comentó Gómez. “La gente con alto riesgo para su seguridad o con buenos nombres nunca va a ser llevada a los patios”.

Cada preso tenía su cuarto y baño personal y acceso a una cocina para preparar sus comidas. En general se les dejaba que se las arreglaran por sí mismos en el pabellón y cualquier animosidad se dejaba de lado.

“No había Cacique que impusiera sus reglas sobre todos. Todos allí se llevaban bien”, observó Gómez. “Las cosas estaba muy organizadas, había esta convivencia entre los presos”.

Los reclusos pagaban grandes sumas a los guardias para que les permitieran vivir como quisieran, agregó Gómez. Esto también suponía el ingreso de contrabando, incluyendo los teléfonos celulares de alta gama que usaban para comunicarse con sus subordinados en los patios y con sus organizaciones en el exterior.

Gómez, quien estaba necesitado en ese tiempo, también ganaba dinero en el pabellón, lo suficiente para enviar ayuda a su familia que pasaba trabajos afuera.

“Me gané su confianza y cariño, y confiaban en mí para que les preparara su comida y limpiara sus habitaciones. Yo era como una ayuda doméstica”, comentó.

Sin embargo, hay algunos presos cuyo poder era más efímero, a los que Gómez se refirió como “los extraditables”. La extradición se reintrodujo en Colombia en 1997, después de años de disputas tras la muerte de Escobar. La velocidad y la cantidad de procesos de extradición ha aumentado en forma progresiva desde entonces, y muchos capos ahora esperan pasar unos meses en el sistema carcelario colombiano antes de salir hacia Estados Unidos.

“Ellos extraditaron mucha gente de La Picota”, narró Gómez, “Había tandas de esos. Algunos se irían, y luego llegarían más”.

La extradición alteró la dinámica de poder en las cárceles, en especial en lo que relativo a los narcotraficantes. Desde el momento en que llegaron, los extraditables; el reloj contaba las horas. Eso les quitó un importante capital social, y permitió abrir la puerta para que otros líderes de la prisión tomaran el mando.

El modelo de máxima seguridad

Así como el escurridizo control del Estado colombiano en gran parte del país se reflejaba en la pérdida de control de las cárceles en Colombia bajo los Caciques y poderosos reclusos en los pabellones de máxima seguridad, así se reflejó en la solución adoptada por el gobierno.

En 1999, el presidente colombiano anunció un nuevo acuerdo para recibir un paquete de ayuda múltiple de Estados Unidos. El programa, que se conocería como “Plan Colombia”, incluiría la transferencia de US$10 mil millones en ayuda militar principalmente a Colombia durante los siguientes 16 años.

El Plan Colombia incluyó financiamiento para el sistema carcelario, y en el año 2000, el Ministerio de Justicia de Colombia, la Embajada de Estados Unidos y la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos lanzaron “El programa de mejoramiento del sistema penitenciario colombiano (PDF).”

Según el documento, el objetivo era “consolidar estrategias tendientes a controlar las acciones ilícitas cometidas desde el interior de las prisiones por personas que pertenecen a grupos al margen de la ley y que tienen relación con el tráfico [de narcóticos] y con crímenes de lesa humanidad”.

El programa incluyó financiamiento y soporte logístico para la construcción de una serie de nuevas cárceles y pabellones de máxima seguridad en prisiones existentes, con base en las instalaciones estadounidenses, y capacitación para el personal carcelario.

La iniciativa de una “Nueva cultura penitenciaria” que se suponía abriría el programa, continuó después de que cesara la participación directa de Estados Unidos con nuevas cárceles y pabellones, que se construyeron como parte del programa Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en Colombia, basado en diseños y filosofía similares.

Las nuevas instalaciones siguieron la primera lógica de seguridad del nuevo sistema carcelario en Estados Unidos e introdujo una andanada de nuevas funciones y medidas de seguridad. La joya de la corona fue Cómbita en Boyacá, que se construyó para albergar a los criminales más peligrosos del país y que incluía tres anillos de seguridad perimetral, cuatro anillos de seguridad interna, y tecnología, como sensores de movimiento, cámaras de seguridad de alta resolución, escáneres de rayos x y cerraduras electrónicas.

Sin embargo, los rigurosos regímenes de seguridad al estilo estadounidense han demostrado ser muy controvertidos para los grupos de derechos humanos, quienes alegan que han llevado a abusos contra los reclusos y representan el abandono de los ideales de prepararlos para su reintegración a la sociedad.

“Es innegable que ha habido cierta reducción de la violencia, pero ¿a qué costo?”, cuestiona Alexandra González, del grupo de derechos de presos Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). “Las cárceles han perdido el objetivo de resocialización y se han convertido en prisiones que castigan a los reclusos con medidas de seguridad”.

La primera instalación nueva con diseños de Estados Unidos y guardianes entrenados allí se ha convertido en una de las cárceles más notorias del país. Grupos de derechos humanos que han entrado a la instalación, en la ciudad de Valledupar, al noreste del país, que se conoce coloquialmente como “La Tramacúa”, han condenado el centro de reclusión por sus horribles condiciones, el abuso rampante de los presos y la negación hasta de los derechos más básicos de los reclusos.

En 2014, La Tramacúa fue objeto de un fallo de la Corte Constitucional, donde se ordenaba el cierre del centro en un plazo de doce meses si no “resolvía las violaciones en masa contra los derechos humanos” que se padecían dentro de sus muros. Sin embargo, los activistas dicen que la cárcel aún no cumple el fallo, y el lugar sigue funcionando.

El impacto también ha sido irregular, pues dejó el sistema colombiano como una mescolanza de diferentes regímenes de seguridad, algunos de los cuales funcionan bien, muchos no, comenta el arquitecto Oliverio Caldas, quien ayudó en el diseño de las instalaciones ERON. Cuando Caldas visitó una de las instalaciones años después, descubrió que estos marcados contrastes muchas veces se evidencian hasta en la misma instalación.

“La parte vieja de la cárcel seguía funcionando con un autogobierno de los presos, sin uniformes y manejando dinero y una cantidad impresionante de otras cosas”, dijo. “En la parte nueva, usaban uniformes y no manejaban dinero. Era como si estuvieran en dos regímenes totalmente distintos”.

Además, cualquier logro en seguridad que tuviera el programa fue socavado por dos males del sistema carcelario colombiano, que se ha mostrado incapaz de superar: el hacinamiento y la corrupción.

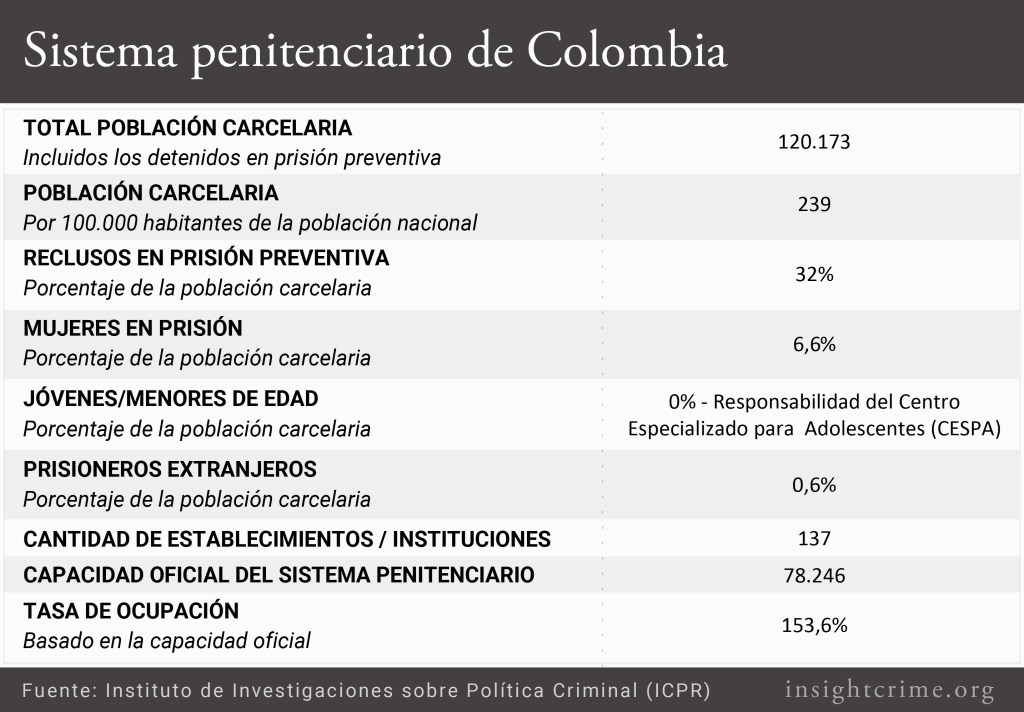

Pese a las nuevas cárceles, el hacinamiento no ha hecho más que empeorar desde el inicio del programa. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en 2003, el sistema penitenciario estándar estaba a un 130 por ciento de su capacidad, con 58.977 presos en un sistema construido para retener a 45.308. Para 2014, esto se había elevado a 153 por ciento, con 117.018 reclusos en un sistema construido para 76.553.

Aunque esa sobrepoblación existe, es prácticamente inevitable cierto grado de control de los presos sin importar qué medidas de seguridad se tomen, sostiene González.

“En cierta forma [las autoridades] han promovido esa lógica de autoorganización de los presos en el sentido de que sin ella, el sistema penitenciario se habría desbordado décadas atrás, pues es imposible que cinco guardias controlen a 1.000 reclusos”, comentó.

Aunque el hacinamiento tornó ingobernables muchas de las nuevas instalaciones, la corrupción generalizada garantizó que en pabellones donde no había esos problemas, el objetivos de seguridad del plan de prisiones muchas veces siguió quedándose corto.

Incluso la supuesta fortaleza de La Cómbita no ha sido inmune. Una reciente redada sorpresa de la policía y el INPEC en el sector de máxima seguridad arrestó una red de extorsión que operaba dentro de la cárcel y se incautó de teléfonos celulares, tablets, llaves de acrílico para las puertas, armas, marihuana y cocaína.

Como lo atestiguó José Crisanto Gómez, los pabellones de máxima seguridad que fueron parte central de los nuevos planes penitenciarios se convirtieron en los mayores centros de corrupción, pues los reclusos ricos constituían lucrativas oportunidades de negocios para los guardias.

“La corrupción en las prisiones a través del INPEC mismo es increíble. Es enorme. Su alcance nunca ha salido a la luz pública”, comentó.

Un hampa en evolución, prisiones en evolución

Después de los picos de violencia vistos al comienzo del siglo, hubo algunas mejoras en las cárceles colombianas, en especial en lo relacionado con la seguridad de los internos. Para 2003, los espectaculares enfrentamientos que habían ardido sin control en las prisiones colombianas eran cada vez más raras. El fiscal Carlos Villamil atribuye esto a la intervención del Estado.

“Muchos de los reclusos fueron trasladados a diferentes cárceles y después de eso las cosas se normalizaron”, recordó.

Sin embargo, los guerrilleros presos alegaban haber sido más trasladados a otras prisiones que los paramilitares y acusaban a las autoridades carcelarias de estar conspirando abiertamente con los paramilitares contra ellos, una denuncia que más adelante fue apoyada por comandantes paramilitares desmovilizados.

“A los responsables de tres masacres, que han cobrado más de 50 vidas en los patios 4 y 5 de La Modelo se les permite permanecer en la cárcel”, dice una carta enviada por un guerrillero preso al director general del INPEC en mayo de 2000. “Aunque en el caso de las FARC y el ELN, están tratando de mandarlos a otras cárceles para eliminar su presencia física”.

Para Alexandra González, la fuerza militar de los paramilitares y la separación de las concentraciones de guerrilleros suponía disipar la violencia, no porque el Estado hubiera reclamado las prisiones, sino porque los paramilitares básicamente habían ganado la guerra.

“Las FARC pasaron a ser un grupo mucho menor que seguía generando resistencia, pero ya no era una resistencia armada”, dijo González. “Era más una lógica de supervivencia que tratar de enfrentar al grupo que había tomado el poder”.

Con la fuerza de las FARC debilitada, en 2002 comenzó un nuevo proceso externo que también alteraría la dinámica para los paramilitares y en últimas traería una nueva era tanto para las cárceles como para el hampa: las AUC negociaron su desmovilización.

En el marco de lo que se llamó la “Ley de Justicia y Paz”, los jefes paramilitares pagarían sentencias de ocho años de cárcel; los altos comandantes estarían recluidos en un centro de detención especial. El entonces presidente Álvaro Uribe prometió que no sería fácil para los paramilitares “en contraste con las experiencias del país con La Catedral”. Sin embargo, sus palabras resultaron vacías.

Aun después de que se trasladara a los jefes a cárceles normales, cuando el gobierno aseguró haber descubierto planes de fuga, pronto fue claro que los jefes de las AUC no solo llevaban una vida privilegiada en las cárceles, sino que también seguían dirigiendo las actividades criminales de las redes de paramilitares que se habían rearmado o nunca se desmovilizaron realmente después del acuerdo.

En las cárceles, los jefes de las AUC mantuvieron guardias armados, oficinas, equipos de comunicaciones y en algunos casos una red completa de apoyo en el área circundante en el exterior. Operaban con impunidad gracias a lo que se denominó su “nómina paralela” para guardias de la cárcel y aún más preocupante, gracias al presunto apoyo político de altos mandos. Grabaciones obtenidas por los medios colombianos mostraban cómo incluso los directores de las prisiones en las que estaban retenidos los comandantes de las AUC se desesperaban de su impotencia para confrontar a los paramilitares.

“Se pone peor cada día. Cambian las órdenes todos los días”, decía el director de la cárcel de Itagüí en una conversación telefónica con un colega en 2007. “Si digo no a algo, al instante recibo una llamada del director general [del INPEC], del comisionado [para la paz], de un ministro; o si no son ellos, entonces es el presidente”.

Sin embargo, en mayo de 2008, el gobierno tomó una decisión repentina e inesperada que demostraría ser un momento decisivo en la evolución del crimen organizado y las cárceles en Colombia: extraditó a 14 de los más altos comandantes de las AUC a Estados Unidos, acusados de transgredir los términos de su acuerdo con el gobierno y seguir operando desde la cárcel.

Las redes paramilitares rearmadas de pronto quedaron a la deriva sin sus cabezas y hasta cierto punto sin sus raíces paramilitares. Los exmandos medios de los comandantes de las AUC entraron a llenar el vacío, y activaron la evolución de la más reciente mutación del hampa en el país: híbridos paramilitares-criminales conocidos como “Bacrim”, acrónimo para “bandas criminales”.

Los reinados criminales de muchos de los jefes de las Bacrim han sido breves y numerosas figuras importantes de sus filas han pasado por el sistema penitenciario. Como sucedió con sus predecesores, muchos han gozado de las comodidades de los pabellones de máxima seguridad, desde donde continúan dirigiendo la violencia en el exterior e incluso han negociado pactos criminales con rivales presos, según investigaciones de medios.

Sin embargo, estos proceso de extradición más rápidos implican que sus estadías en las cárceles colombianas son transitorias, y muchas veces son enviados a Estados Unidos en cuestión de meses, lo que limita su capacidad de influencia dentro y fuera.

“La organización del Cacique no permite las luchas de los prisioneros para pedir sus derechos. Cobran impuestos. Tienen todo tipo de negocios con los guardias, como teléfonos, drogas, etc. Pagan sobornos semanales a los guardias de los impuestos que cobran a los reclusos, y si hay alguien descontento con esto, lo golpean indiscriminadamente”, dice una carta de varios presos de la guerrilla en La Picota a un grupo de derechos de los presos, con fecha de 2015.

En todo caso, las operaciones de los Caciques se han sofisticado aún más. El hacinamiento los ha convertido en terratenientes, y la asignación de espacios vitales ha evolucionado hasta convertirse en una bien afinada agencia criminal interna de bienes raíces. Entre tanto las redes de extorsión se han expandido para incluir todo, desde derechos de visita hasta acceso a suministros médicos.

Las normas que rigen la selección del Cacique de cada patio siguen siendo prácticamente las mismas, pero la nueva dinámica externa ha alterado la fuente de donde salen.

Las Bacrim son organizaciones mucho menos centralizadas, con facciones locales que operan de manera semiautónoma y leales solo a las redes nacionales que mejor paguen. También mantienen alianzas fluidas con una amplia gama de estructuras criminales, incluyendo las bandas callejeras y redes narcotraficantes de alto nivel. Esta fragmentación y regionalización implica que los Caciques muchas veces surgen de estructuras criminales locales que pueden estar asociadas con las Bacrim, pero no son necesariamente miembros.

La era de las Bacrim también ha tenido intentos de reforma de las cárceles, cuyo comienzo fue en 2012, con un intento de inspección a la administración de los centros de reclusión.

VEA TAMBIÉN: El imperio del Kaibil: las prisiones de Guatemala bajo el yugo de Byron Lima

Desde 1992, las cárceles en Colombia son supervisadas por el INPEC, que fue creado como un organismo administrativo independiente que responde al Ministerio de Justicia. Sin embargo, casi desde su creación el INPEC ha existido en un estado de crisis casi constante y ha tenido 50 directores en menos de 25 años, en gran medida debido a una serie de escándalos por corrupción e incompetencia.

En 2011, la última crisis del INPEC desató llamados a disolver la organización y comenzar una nueva. En lugar de eso, el gobierno creó otro organismo para facilitar el trabajo, y en 2012 lanzó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que se puso a cargo de la infraestructura, administración y logística. Sin embargo, el nuevo ente se ha visto desgarrado con problemas propios, y en un periodo de dos años, tuvo seis directores.

El año siguiente a la creación de la USPEC, el gobierno declaró otro estado de emergencia en el sistema penitenciario, y se inició una búsqueda de nuevas soluciones a la crisis. Oliverio Caldas fue llamado de nuevo para el diseño de nuevas instalaciones, pero esta vez, el enfoque, en línea con las nociones internacionales más recientes, había variado de la seguridad al desarrollo de sistemas más humanos centrados en la rehabilitación y la resocialización.

El programa incluirá la construcción de nueve centros nuevos de mediana seguridad, diseñados no solo para incluir amplias instalaciones para el desarrollo de actividades productivas, como trabajo y programas de estudio, y para programas de tratamiento, como abuso de sustancias, pero además para ser menos agresivos con el medio ambiente. El cambio de estrategia surgió de la preocupación por los derechos humanos y fue resultado de una nueva noción más a largo plazo sobre seguridad, comenta Caldas.

“Muchos presos no son más que personas que han cometido errores y si no hay intervención dentro de las cárceles, esas personas pueden caer presa fácilmente de cualquier tipo de organización [criminal]”, agrega.

Esto no solo representa un riesgo dentro de las prisiones, sino también a su salida, llenos de resentimiento por el trato recibido y corrompidos por el tiempo que pasaron en estrecha proximidad con criminales reincidentes.

“La estrategia de seguridad es distinta”, explica. “El enfoque en la seguridad no busca impedir que los reclusos escapen o castigarlos, sino ayudarlos a estar seguros de que no se convertirán en un problema más adelante”.

Según Caldas, la clave para el éxito de los nuevos centros de retención será la clasificación y separación adecuadas de los presos. El sistema debe ser capaz de identificar al 70 por ciento de internos que se estima tienen excelentes posibilidades de rehabilitarse —quienes serán el objetivo de las nuevas cárceles—, el 20 por ciento que será más problemático, y el 10 por ciento de criminales reincidentes que deben enviarse a regímenes de máxima seguridad para evitar que corrompan y exploten a los demás.

No obstante, Caldas advierte, las nuevas instalaciones pueden lograr poco si no se resuelven problemas estructurales más profundos.

“Con hacinamiento y corrupción, no hay nada que pueda hacerse”, sentenció.

Cuando Caldas y sus colegas comenzaron a trabajar en las nuevas prisiones, el gobierno también introdujo reformas al código penitenciario y carcelario con la mirada puesta en atacar uno de estos problemas: el hacinamiento. La ley (PDF) prevé la liberación de miles de detenidos en prisión preventiva y la conmutación de sentencias para presos con ciertos perfiles. Sin embargo, a medida que se acerca la terminación del plazo que tienen los presos para solicitar estas liberaciones, el hacinamiento no ha hecho más que empeorar durante el proceso, y el porcentaje de la población carcelaria en prisión preventiva se ha incrementado en más de un tercio.

Cárceles y posconflicto

Mientras prosigue la construcción de nuevas instalaciones, una vez más, los eventos en el mundo exterior parecen determinados a dejar una marca más inmediata.

A finales de 2016, el gobierno de Colombia llegó a un acuerdo final de paz con las FARC, que tiene como objetivo poner fin a una guerra que ha acosado al país durante más de medio siglo. Los miembros de la guerrilla ya se han comenzado a desmovilizar, un proceso que alterará el balance del hampa colombiano, y las repercusiones sin duda se sentirán en las prisiones.

Al contrario de la desmovilización de las AUC, no es probable que el proceso de paz llene las cárceles de jefes o combatientes guerrilleros. Como parte del acuerdo de justicia transicional firmado entre las FARC y el gobierno, habrá una amnistía general para delitos cometidos en medio del conflicto, con excepción de los casos de delitos de lesa humanidad. Incluso estos, sin embargo, serán juzgados en un régimen especial que implica la “privación de la libertad”, pero no habrá sentencias de cárcel, al menos para quienes cooperen plenamente y confiesen sus crímenes.

En lugar de eso, el mayor cambio será el número de reclusos que saldrán de las cárceles y los espacios que dejarán. Hasta el momento más de 100 guerrilleros han recibido amnistías, si bien aún no es de dominio público cómo exactamente se liberará a muchos presos y cuántos faltarán. En diciembre de 2016 el gobierno dijo que consideraría los casos de hasta 4.500 guerrilleros, una cifra que contrasta con los 12.000 presos “políticos” calculados por las FARC.

Sin embargo, aun cuando estos prisioneros haya sido procesados y liberados, es poco probable que la dinámica de las cárceles a nivel nacional cambie su esencia, opina González.

“Los presos políticos solo representan cerca del 3 por ciento de la población carcelaria, y aunque tienen control de algunos patios, no es una lógica de control generalizada en las prisiones”, explicó. “Así que su salida afectará a esos patios, pero no creo que haya un vacío en todo el país”.

En lugar de ello, es posible que la liberación sea uno de los actos finales de una era en que el sistema ya ha hecho una transición de salida de la violencia política y otro paso hacia su remoción como factor de la dinámica interna de las prisiones.

VEA TAMBIÉN: El imperio del caos: al interior del penal de San Pedro Sula

Sin embargo, otros cambios en el hampa externo y las políticas de seguridad actualmente en estudio pueden tener mayor impacto. Actualmente, solo queda una Bacrim de alcance verdaderamente nacional: Los Urabeños, y existe creciente evidencia de que el grupo se está posicionando para llenar el vacío criminal que dejarán las FARC. El gobierno colombiano ha hecho de la contención de los Urabeños una prioridad en materia de seguridad, y ha lanzado un ataque frontal contra el grupo, incluyendo el inicio de la mayor persecución en Colombia desde Pablo Escobar, en un intento por capturar a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el líder del grupo.

Aunque hay pocos indicios de que Los Urabeños dominen actualmente las cárceles a escala nacional, la ofensiva de seguridad verá aumentar como nunca antes el número de prisioneros Urabeños que entren al sistema, y podría eventualmente llegar a un punto crítico, advierte González.

“Siempre ha habido un preso con su gente que genere control”, analiza González. “Han sido guerrilleros o paramilitares, y pronto quienes lo harán serán los criminales de Otoniel”.

Los riesgos se hicieron evidentes en 2014, cuando la directora de la cárcel judicial de Valledupar fue arrestada y acusada de trabajar con reclusos de Los Urabeños en la planeación de homicidios, amenazas y extorsión al personal de la cárcel y por permitir la libre actuación del grupo dentro de la cárcel y la coordinación de acciones con sus secuaces en el exterior. Fue dejada en libertad por vencimiento de términos cuando el caso quedó enterrado en un atraso judicial, y desde entonces fue reintegrada en la misma prisión, pese a que los fiscales siguen el caso en su contra.

Mientras el nuevo hampa colombiano toma forma dentro y fuera de las cárceles, el sistema mismo tropieza de una crisis a otra, la última de las cuales se dio en mayo, cuando más de la mitad de las cárceles del país se declararon en estado de emergencia por la atención médica.

“Mientras tengamos superpoblación y no contemos con administración operativa adecuada las prisiones serán un increíble caldo de cultivo para todas las formas de violencia, y para actores que generen todo tipo de industrias criminales”, señaló Oliverio Caldas.

Hay un reconocimiento generalizado de que son estos simples pero arraigados problemas estructurales los que constituyen los mayores obstáculos para romper los lazos entre el crimen organizado y el sistema penitenciario.